„Tradition…!“ – Mit diesem Ausruf erlangte er Weltruhm, Tevje, der berühmte Milchmann aus Anatevka im Musical ‚The Fiddler on the Roof‘ von Sholem Alejchem. In hintergründigen Monologen denkt der verarmte Tevje über die Heiratswünsche seiner Töchter nach und wägt das Für und Wider der jüdischen Tradition ab. Er weiss, was er an seiner Tradition hat, aber er hadert auch mit ihr und das macht ihn auch aus theologischer Sicht sympathisch.

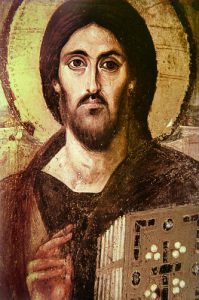

Wer Tradition sagt, meint zuerst Qualität: Das Bier wird nach dem traditionellen Reinheitsgebot gebraut und verspricht ungetrübten Trinkgenuss. Der Bäcker wirbt für sein Holzofenbrot mit dem Slogan „Aus Tradition gut“. Und wenn ein Backrezept von Generation zu Generation weitergegeben wird, passt das zur ursprünglichen Bedeutung des Wortes, denn das lat. traditio heisst „Weitergabe, Überlieferung“.

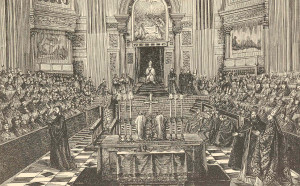

Bei der Weitergabe des Glaubens ist es oft schwieriger als beim Bäcker: Die Kirche bäckt mit traditionellen Zutaten, aber der Geschmack der Kunden hat sich verändert. Den einen schmecken nur die alten Rezepte, die anderen wünschen sich längst neue. Die Konservativen wollen ängstlich die Vergangenheit retten und sind blind für die Gegenwart. Den Progressiven gehen die dringend nötigen Reformen nicht schnell genug. Für beide gibt es ein modernes Rezept, das selber wiederum traditionell ist: „Prüft alles, behaltet das Gute“ sagt Paulus im 1. Thessalonicherbrief Kap. 5 Vers 21.

Weil Tradition heisst, sich glaubend dem Wandel zu stellen, können wir als Kirche in Zukunft ruhig noch mutiger mit dem Slogan werben „Aus Tradition gut“. Genau wir der Bäcker von nebenan, dessen Steinofenbrot Qualität hat und so wunderbar duftet.